发布日期:2025-08-16 09:03 点击次数:155

编辑|鲱鱼罐头

当《731》电影定档9月18日的消息于社交平台掀起轩然大波时。

没有人预料到这场舆论风波会以如此重磅的方式迎来转折点。

短短三天内,人民日报四次发声力挺这部聚焦侵华日军细菌战罪行的影片。

字里行间释放的三大信号,让公众清晰感受到,风向已然改变。

本文信源来自权威报道【人民日报】【凤凰网】【网易新闻】(详细信源附在文章末尾),为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

一、“难产”剧

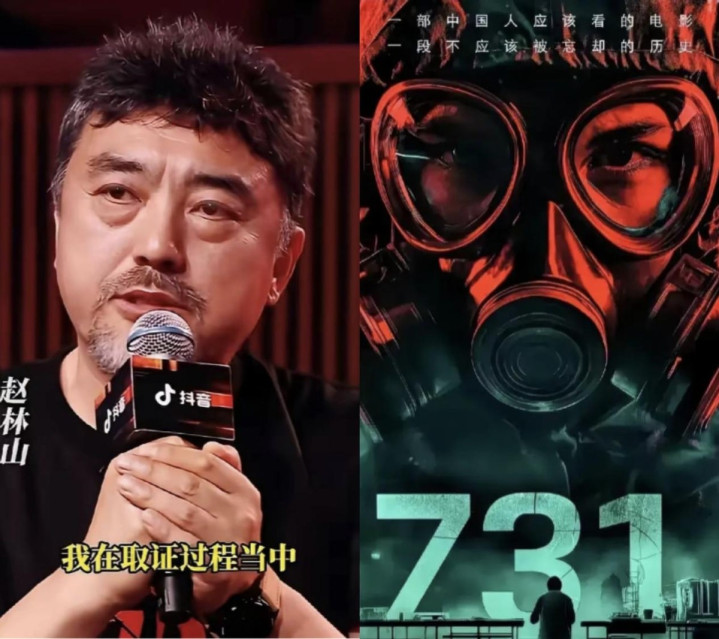

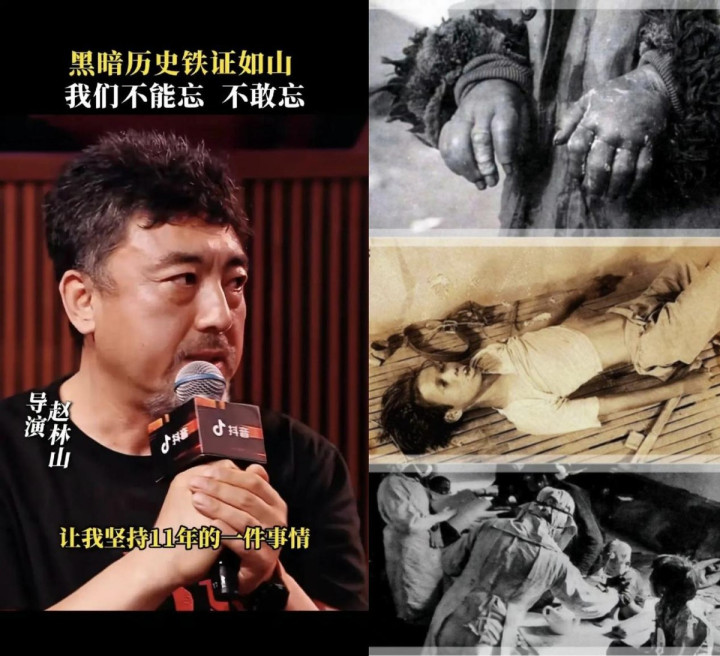

早在2012年,导演赵林山在脑海中就萌生出一个大胆而沉重的想法,将侵华日军731部队的罪行搬上大银幕。

那时的他,或许没有料到,这个想法的实现会如此艰难,竟要历经十年的漫长等待。

在当时,市场环境和国际环境都不太成熟,这个计划只能被暂时搁置,犹如一颗深埋在土里的种子,默默等待着破土的时机。

2017年,时机终于来临,《731》项目正式启动。

为了打磨出一个经得起历史考验的剧本,赵林山与著名编剧刘恒开启了一场艰苦的史料搜集之旅。

他们奔赴日本,在东京的档案馆里,试图揭开那段被日本试图掩盖的历史。

随后,一行人又来到哈尔滨,在当地图书馆里,逐页翻阅着同一时期的文献资料。

每一份资料,每一个数字,背后都是无数的血泪与伤痛。

为增强影片的真实性与可信度,他们特意邀请侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民出任历史顾问,力求在细节上做到无遗漏。

从2017年到2019年底,整整三年的时间,他们沉浸在史料的海洋里,反复修改,剧本终于定稿,这颗种子,也终于长出了嫩绿的新芽。

2021年2月5日,《731》在黑龙江正式开机。

为了真实还原731部队的滔天罪行,摄制组把外景拍摄地定在了黑龙江省安达市的侵华日军731细菌部队安达特别试验场遗址。

同时,还复刻了1945年日军销毁证据时焚尸炉的操作流程。

此外,演员们也全身心地投入到拍摄中,他们仿佛穿越时空,回到了那个黑暗的年代,用自己的表演,诉说着受害者的痛苦与抗争。

在146个工作日期间,累计拍摄时长达2044小时。

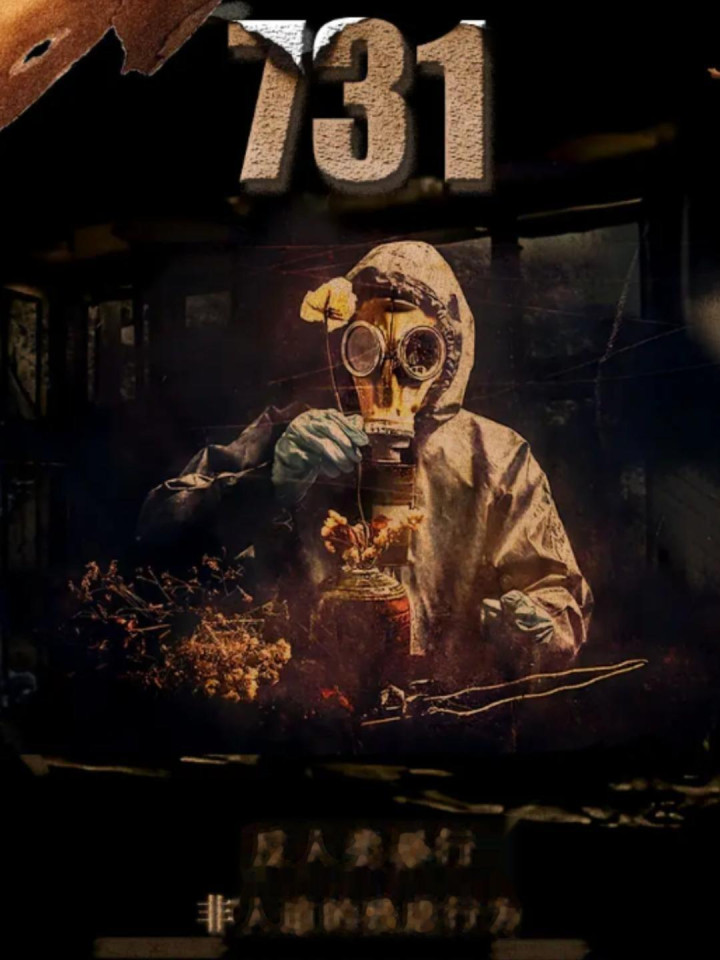

2025年7月31日,这个被无数观众心心念念的日子,承载着大家对电影《731》的热切期待。

然而,观众们满怀期待地来到影院,却只等来一场空,电影并未如期上映。

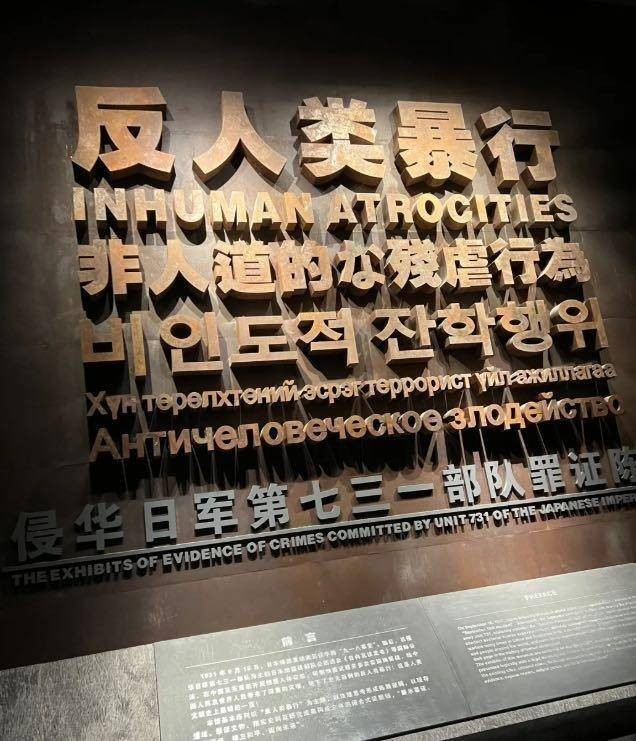

731部队的暴行,是人类历史上最黑暗的篇章之一,活体解剖、细菌实验等其血腥和残忍程度超乎想象。

为了通过审查,制作团队付出了巨大努力,他们将血腥度从战争片第9位降至第17位,把36种人体实验画面改为黑白镜头呈现。

与此同时,一场真假难辨的舆论风波也悄然掀起。

从《731》预告开始,许多自称“家长”的群体,以“画面血腥暴力”和“伤害青少年心理健康”为由,对影片发起抵制。

长期以来,日本政府对731部队的罪行百般抵赖,日本外务省甚至对《731》提出了“强烈抗议”,妄图让片方修改片名,将731部队改称为“旧日军防疫部队”,还要求删减大量暴行内容。

据悉,还没有上映的原因是《731》始终未取得国家电影局颁发的公映许可证,也就是业界俗称的“龙标”。

没有龙标,就如同没有开启影院大门的钥匙。

一时间,网络上众说纷纭,猜测与传言漫天飞舞。

面对质疑,片方和导演赵林山始终保持沉默,他们坚信电影没问题,历史的真相经得起考验。

可即便如此,他们也从未放弃,一直努力让这部电影与观众见面。

二、人民日报发声

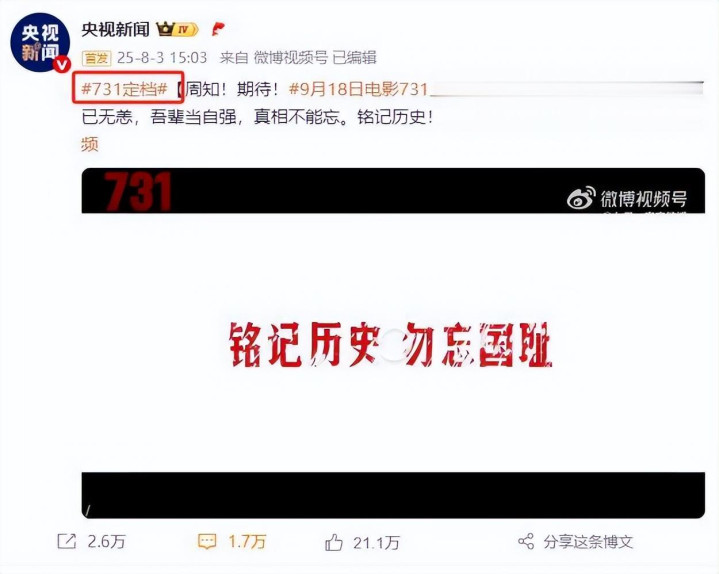

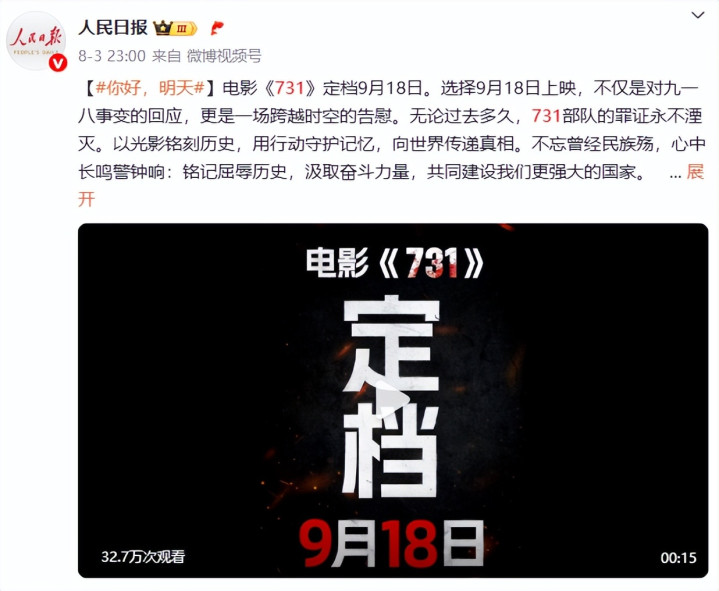

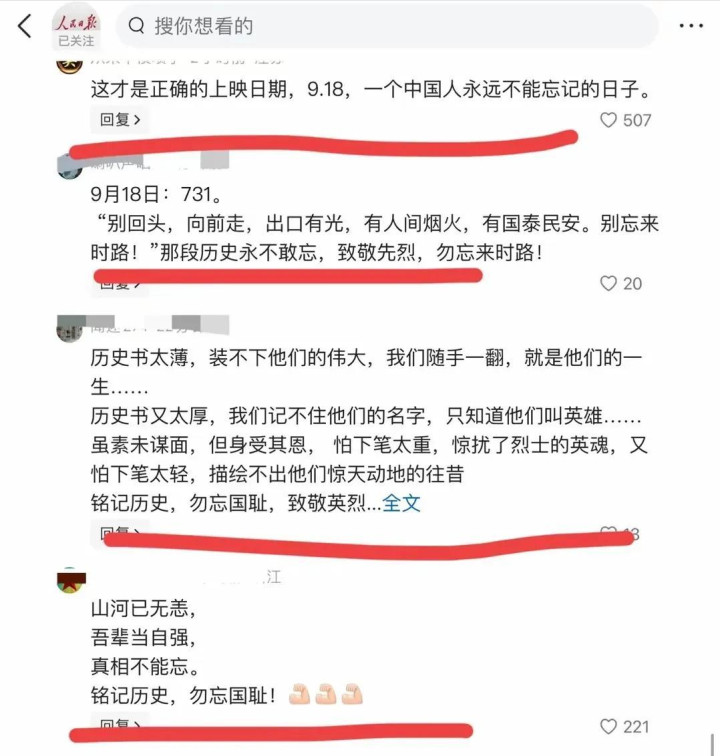

直到8月3日下午,人民日报联合央视新闻、新华社等央媒,同步官宣电影《731》定档9月18日全国公映。

这一消息瞬间点燃全网。

要知道,9月18日,于全体中国人而言,是无比沉重之日,是中华民族近代史上难以磨灭的一道伤痕。

1931年9月18日,是日本侵华的开端。

自此,中国开启十四年反抗侵略战争。

人民日报于首篇报道中,特地标注“九一八事变94周年”。

此般强调,绝非无心之举,而是向公众传递明确信号。

这部电影,不仅仅是一部普通的商业作品,它是对历史的深情回望,是对民族记忆的一次郑重打捞。

紧接着,人民日报又在后续的评论文章中,将《731》定义为“跨越时空的告慰”。

电影《731》的出现,恰似一座桥梁,将那段黑暗的历史与当下连接起来,让后人能够穿越时空,去感受先辈们的苦难。

“铭记不为延续仇恨,而为守护和平”,人民日报在另一篇发声中这样写道。

此外,人民日报还以“宁可少赚钱,也要把历史拍得真实”来高度评价《731》。连续三天四次力挺《731》,而这么密集的发声,绝非偶然,字里行间释放信号振聋发聩。

三、释放三大信号

首先就是要重视历史教育,填补认知断层。

在当今时代,历史教育的重要性不言而喻,可现实却不容乐观。

调查数据显示,令人震惊的是,80%的00后参观者对731部队的罪行缺乏基本认知。

而《731》这部电影的出现,恰如一场及时雨。

它不仅是一部电影,更是一部可验证的历史文本,它将帮助人们,尤其是年轻一代,更深刻地了解那段黑暗的历史,填补历史认知的断层。

其次,要争夺国际话语权,捍卫历史真相。

长期以来,日本持续否认侵华罪行,甚至试图篡改历史,颠倒黑白。

他们将731部队美化为“防疫给水部队”,妄图抹去活体冻伤实验、母婴解剖等反人类罪证。

然而,《731》的定档与人民日报的力挺,是对日本荒谬逻辑的有力回击。

人民日报等官媒反复强调“真相”,“每一处细节均有史可依”,向全世界表明了中国对历史定调的坚定立场。

最后,也是尤其重要的,重塑民族精神,捍卫文化主权。

导演赵林山再三强调影片“不煽动民族仇恨”,只是为了铭记历史。

电影结尾那句“你若记得,我便活过”,将个体的伤痛升华为对和平的守护,展现出了极高的格局。

这部影片还原了731部队的滔天罪行,使观众得以深切体会和平的珍贵与难得。

此外,人民日报等官媒呼吁家长携子女观看,搭建起了代际教育的桥梁。

年轻人在直面历史时,要“挺直脊梁”,将屈辱记忆转化为“奋发进取”的动力。

我们铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了吸取教训,避免重蹈覆辙。

结尾

铭记历史,勿忘国耻。

山河已无恙,吾辈当自强,真相不能忘。

《731》这部电影,承载着历史的厚重与使命,将在9月18日与观众见面,同时也让我们拭目以待。

信息来源